ユダヤ陰謀論とは?その起源と歴史的背景

ユダヤ陰謀論とは、世界の政治や経済がユダヤ人によって秘密裏に操作されているという主張を指します。この種の陰謀論は何世紀にもわたって存在し、時代によって形を変えながらも根強く残っています。これらの主張は歴史的事実や実証的証拠に基づいておらず、多くの場合、偏見や誤解、時には意図的な虚偽に根ざしています。

中世ヨーロッパにおける反ユダヤ感情の芽生え

中世ヨーロッパでは、キリスト教社会の中でユダヤ人は「異質な存在」として認識されることが多く、社会的・経済的に孤立した状態に置かれていました。教会の教えにより、キリスト教徒は金貸し業(高利貸し)を禁じられていましたが、ユダヤ人はこの制約を受けなかったため、必然的に金融業に従事する者が多くなりました。

反ユダヤ感情が強まった主な要因:

- 宗教的対立: キリスト教の教義解釈からユダヤ人をキリスト殺害の共犯者とみなす風潮

- 経済的要因: 債務者と債権者の関係から生まれる緊張関係

- 疫病の蔓延: 14世紀のペスト大流行時に「井戸に毒を入れた」などの根拠のない非難

- 社会的孤立: ゲットー(ユダヤ人居住区)に隔離されたことによる相互理解の欠如

1144年のイギリス・ノリッジにおける「血の中傷」(ユダヤ人がキリスト教徒の子どもの血を儀式に使用するという虚偽の主張)は、初期の組織的な反ユダヤ主義の一例です。この種の中傷は中世ヨーロッパ各地に広がり、多くのユダヤ人コミュニティに対する暴力や迫害の口実となりました。

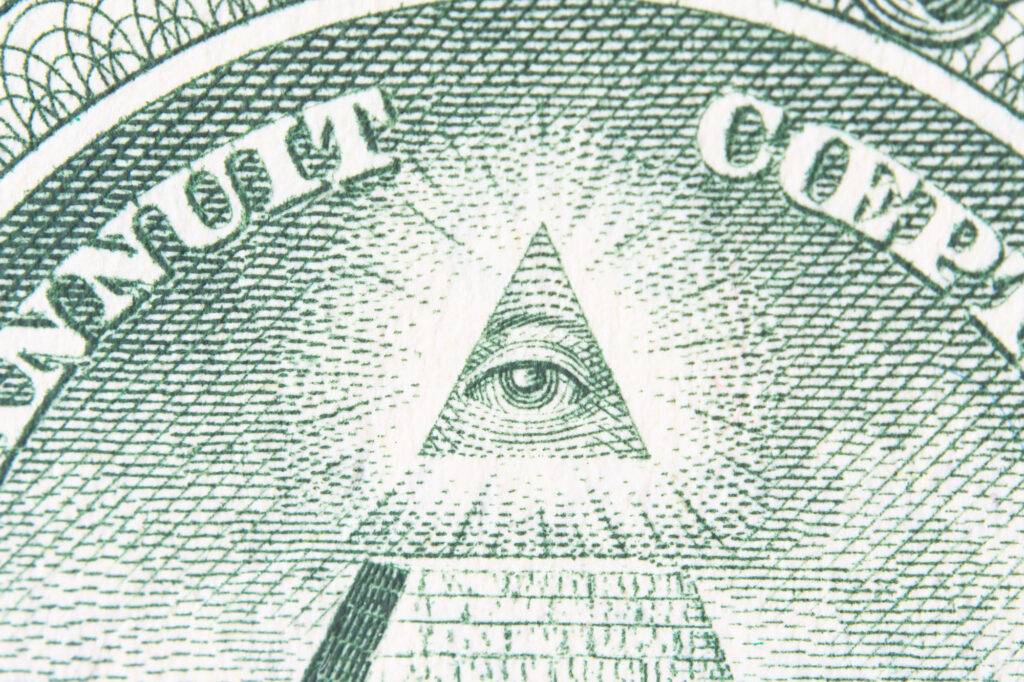

「シオン長老の議定書」と近代陰謀論の形成

近代的なユダヤ陰謀論の最も影響力のある文書は、1903年にロシアで発表された「シオン長老の議定書」です。これは、ユダヤ人の長老たちが世界征服を企てているという偽造文書で、ロシア帝国の秘密警察によって作成されたと考えられています。

| 「シオン長老の議定書」の主張 | 実際の真実 |

|---|---|

| ユダヤ人エリートによる秘密会議の存在 | 完全な創作であり、史実ではない |

| 世界政府樹立計画の詳細 | プロトコルは反ユダヤ的プロパガンダのために捏造された |

| 金融システム支配による世界征服 | 複数の独立した研究者により偽造が証明されている |

| メディア操作による世論誘導 | 1921年にはタイムズ紙が偽造を暴露 |

この文書は、フランスの小説「モーリス・ジョリーの対話」や19世紀の反ユダヤ的パンフレットの一部を盗用して作成されたことが後に判明しています。しかし、その虚偽性が暴露されたにもかかわらず、「議定書」は20世紀を通じて世界中で翻訳・出版され続け、現代のユダヤ陰謀論の基礎となっています。

20世紀の政治プロパガンダとしての陰謀論

20世紀初頭、特に第一次世界大戦後の混乱期に、ユダヤ陰謀論は政治的道具として積極的に利用されるようになりました。ナチス・ドイツにおいては、「国際金融ユダヤ人」というイメージが意図的に作り上げられ、経済的困難や国家の問題の責任をユダヤ人に転嫁するプロパガンダの中心となりました。

ヒトラーは「わが闘争」の中で「議定書」に言及し、ナチズムのイデオロギーの一部として反ユダヤ主義を組み込みました。このような政治的利用は、悲劇的なホロコーストへの道を開くことになりました。

第二次世界大戦後も、中東諸国や旧ソ連圏、時には西側諸国においても、政治的・社会的緊張の時期にユダヤ陰謀論が再燃することがありました。現代では、インターネットを通じてこれらの陰謀論が新たな形で広がり、時には反イスラエル感情と混同されることもあります。

陰謀論の歴史を理解することは、現代社会で見られる同様のパターンを認識し、批判的に評価するための重要な第一歩です。偏見や差別の歴史的根源を知ることで、私たちはより包括的で事実に基づいた世界観を育むことができるのです。

なぜ陰謀論は広がるのか?社会心理学的視点

陰謀論がなぜこれほど広く受け入れられ、時代を超えて存続するのかという疑問に対して、社会心理学は興味深い洞察を提供しています。人間の認知プロセスや社会的ダイナミクスを理解することで、陰謀論の魅力とその拡散メカニズムを解明することができます。

不確実性の中での説明探求メカニズム

人間には複雑な世界を理解したいという根本的な欲求があります。特に不確実性や予測不可能性が高まる時期—経済危機、パンデミック、社会的・政治的な混乱など—には、この傾向がさらに強まります。社会心理学研究によると、人間は次のような心理的特性を持っています:

- パターン認識バイアス: 私たちの脳は、ランダムな出来事の中にもパターンを見出そうとする傾向があります。これは人類の進化において重要な適応メカニズムでしたが、時に存在しないパターンを「発見」することもあります。

- 比例性バイアス: 大きな出来事には大きな原因があるはずだという直感的な信念です。例えば、世界経済の混乱のような大規模な現象は、同様に強力な主体(この場合、想像上の「ユダヤ人エリート集団」)による意図的な行動によるものだと考えたくなります。

- 制御感の回復: 心理学者のジェニファー・ウィテソンとアダム・ギャリンスキーの研究によれば、人々が制御感を失ったと感じるとき、陰謀論を信じる可能性が高まります。世界が予測不能で混沌としているよりも、悪意ある集団によって操作されていると考える方が、ある意味で安心できるのです。

オックスフォード大学の研究チームが2018年に行った調査では、不確実性への耐性が低い人ほど陰謀論を信じる傾向が強いことが示されました。この研究では、状況が曖昧で複雑な場合、多くの人が単純化された説明を求める傾向があることが明らかになっています。

内集団/外集団バイアスと「敵」の創出

社会的アイデンティティ理論によれば、人間は自分を特定のグループ(内集団)の一員と認識し、他のグループ(外集団)と区別する傾向があります。この区分は、しばしば「我々対彼ら」という二分法的な世界観につながります。

内集団/外集団ダイナミクスの特徴:

- ステレオタイプ化: 外集団のメンバーを単一の特性で一括りにする

- 同質性認識: 外集団を実際よりも均質的に見る(「彼らは皆同じ」)

- 属性の誇張: 外集団の否定的特性を過大評価する

- 集団責任の帰属: 外集団の個人の行動を集団全体の特性とみなす

歴史的に、ユダヤ人は多くの社会において「外部者」として位置づけられ、独自の文化的・宗教的アイデンティティを保持していたため、このような外集団化のプロセスの対象となりやすかったのです。

アメリカの社会心理学者ゴードン・オルポートが1954年に著した「偏見の本質」では、社会的不満や失敗の原因を特定のグループに求める「スケープゴート」現象について詳細に分析しています。経済的困難や社会的混乱の時期には、外集団を責める傾向が強まり、陰謀論の受容度が高まります。

インターネット時代における陰謀論の拡散力

デジタル時代の到来により、陰謀論の拡散パターンは劇的に変化しました。インターネットとソーシャルメディアは、情報の民主化をもたらす一方で、誤情報の拡散も容易にしています。

デジタル環境が陰謀論拡散に与える影響:

- エコーチェンバー効果: アルゴリズムによって類似の意見や信念を持つ人々が集まり、既存の信念が強化される

- フィルターバブル: 利用者はすでに自分の世界観に合致するコンテンツを優先的に見る傾向がある

- 確証バイアスの増幅: 既存の信念を支持する情報を選択的に受け入れ、矛盾する証拠を無視する傾向がオンライン環境で強まる

MITの研究者たちが2018年に発表した研究によれば、ソーシャルメディア上では虚偽のニュースが真実のニュースよりも70%速く、より広範囲に拡散する傾向があることが示されています。また、感情的反応を引き起こすコンテンツ、特に恐怖や怒りを喚起するものは、より多くの注目を集め、より広く共有される傾向があります。

ユダヤ陰謀論に関しては、インターネット上の匿名性が既存の社会的制約を取り除き、一般社会では受け入れられない過激な意見の表明を容易にしています。また、デジタルプラットフォームのアルゴリズムは、しばしば論争を呼ぶコンテンツやセンセーショナルな主張を優先的に表示する傾向があり、これが陰謀論の可視性をさらに高めています。

陰謀論の社会心理学的理解は、単に誤った信念を批判するだけでなく、これらの信念がなぜ魅力的に映るのかを理解し、より効果的な対応策を開発するために不可欠です。人間の認知プロセスや社会的ダイナミクスを理解することで、私たちはより批判的で証拠に基づいた思考を促進する方法を見つけることができるのです。

世界金融と国際経済の実態

現代のグローバル経済は、陰謀論が主張するような単純な構造ではなく、極めて複雑で多層的なシステムです。世界金融システムの実態を理解することは、陰謀論に対する批判的視点を養う上で不可欠です。ここでは、グローバル金融の構造と主要プレイヤー、その実際の動態について検証します。

グローバル金融システムの構造と主要プレイヤー

現代の国際金融システムは、様々な機関や組織、市場が相互に関連し合う複雑なネットワークで構成されています。このシステムには多様な主体が存在し、どれか一つの集団や民族が完全に支配することは構造的に不可能です。

国際金融システムの主要構成要素:

- 中央銀行: 各国の金融政策を決定し、通貨の安定と経済成長のバランスを取る機関。米連邦準備制度(FRB)、欧州中央銀行(ECB)、日本銀行、中国人民銀行などが代表的。

- 国際金融機関: 国際通貨基金(IMF)や世界銀行などの組織は、193の加盟国によって構成され、多国間の合意に基づいて運営されている。

- 投資銀行: JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、HSBC、ドイツ銀行など、世界的な金融機関は多国籍かつ多様な所有構造を持つ。

- ソブリン・ウェルス・ファンド: ノルウェー政府年金基金(1.4兆ドル)、中国投資有限責任公司(1.2兆ドル)など、国家が運営する巨大投資ファンド。

- 民間投資ファンド: ブラックロック(9兆ドル以上の資産運用)、バンガード、ステート・ストリートなど、多数の株主から資金を集めて運用する。

ピーターソン国際経済研究所の2021年の調査によれば、世界の金融資産の所有権は地域的にも民族的にも広く分散しており、特定の民族グループが支配的な立場にあるという証拠は存在しません。例えば、世界最大の資産運用会社であるブラックロックは、様々な国籍と背景を持つ株主によって所有されている公開企業です。

多国籍企業とグローバル投資の影響力

現代経済において多国籍企業が持つ影響力は確かに大きいものですが、その所有構造と意思決定プロセスは陰謀論が描くよりもはるかに複雑です。

多国籍企業の特徴:

- 分散した所有構造: 大企業の株式は多数の投資家、機関投資家、年金基金、個人投資家に分散所有されており、特定グループによる一元的な支配は困難。

- 地理的多様性: 世界経済フォーラムの報告によれば、フォーチュン500社の本社所在地は45カ国以上に分散している。

- 相互依存関係: サプライチェーンのグローバル化により、企業間の相互依存関係が深まり、単一の集団による支配はますます困難に。

- 規制の多様性: 企業は事業を展開する各国・地域の異なる規制環境に対応する必要があり、統一的な戦略の実行は現実的でない。

2020年のOECD(経済協力開発機構)の調査によれば、多国籍企業の意思決定は、株主価値の最大化、市場シェアの拡大、規制への対応など、様々な要因によって形成されています。これらの決定は、単一の民族的または文化的集団の意図ではなく、複雑な経済的・法的要因に影響されているのです。

特定民族に帰属させることの論理的問題

金融やビジネスの世界で成功している人々の中にユダヤ系の人物が存在することは事実ですが、これを「ユダヤ人による支配」と解釈するのは、いくつかの重大な論理的誤りを含んでいます。

陰謀論的思考の論理的問題点:

- サンプリングバイアス: 成功したユダヤ系の人物に注目し、同様に成功した非ユダヤ系の人物や、成功していないユダヤ系の人々を無視する傾向。

- 因果関係の誤認: 相関関係と因果関係の混同。特定の人物の成功と彼らの民族的背景との間に因果関係があるという証拠はない。

- 過度の一般化: 個人の行動を民族集団全体の特性として一般化する誤り。ユダヤ系の人々は多様な政治的・経済的見解を持ち、統一された「集団的意志」は存在しない。

- 反証可能性の欠如: 真の科学的理論とは異なり、陰謀論は証拠によって反証することが本質的に困難な形で構築されている。

アンチ・デファメーション・リーグ(ADL)の2019年の報告書によれば、「国際金融ユダヤ人」という概念は、複雑な国際金融システムを単純化するための誤った図式であり、歴史的な反ユダヤ主義のステレオタイプに基づいています。

現実の世界経済は、様々な文化的・地理的背景を持つ何十億もの個人、何百万もの企業、何千もの政府機関による無数の決定の複合的結果です。この複雑なシステムを特定の民族集団の陰謀に還元することは、グローバル経済の実態を根本的に誤解するものであると言えるでしょう。

経済学者ジョセフ・スティグリッツが指摘するように、経済システムの問題を特定の民族に帰するのではなく、制度設計、規制の枠組み、市場の失敗など、より具体的で検証可能な要因に注目することで、より生産的な議論と実効性のある解決策につながるのです。

陰謀論が社会にもたらす危険性

陰謀論は単なる無害な考え方ではなく、社会に深刻な影響をもたらす可能性があります。特にユダヤ陰謀論のような特定の集団を標的にしたものは、歴史的に見ても実社会における暴力や差別を促進してきました。ここでは、陰謀論が社会に及ぼす具体的な危険性について検証します。

ヘイトクライムと反ユダヤ主義の関連性

陰謀論と実際の暴力行為との間には、憂慮すべき関連性が存在します。特にユダヤ陰謀論は、直接的に反ユダヤ主義的な暴力を促進する傾向があります。

反ユダヤ主義的ヘイトクライムの近年の傾向:

- 統計的増加: 国連人権高等弁務官事務所の報告によれば、2018年から2022年にかけて、世界的に反ユダヤ主義的事件は約40%増加しています。

- オンラインから実社会へ: 反ユダヤ的言説がソーシャルメディア上で拡散した後、実際の暴力へとエスカレーションする例が増加しています。

- 重大事件: 2018年のピッツバーグのシナゴーグ(ユダヤ教礼拝所)銃撃事件、2019年のポーウェイ・シナゴーグ襲撃、2019年のハレ(ドイツ)のシナゴーグ襲撃など、多くの暴力事件の加害者は、「ユダヤ人による世界支配」という陰謀論に影響を受けていました。

欧州基本権機関(FRA)の2021年の調査によれば、EUのユダヤ人の85%が反ユダヤ主義の高まりを感じており、約40%が安全上の懸念から伝統的なユダヤ人としてのアイデンティティ(例:キッパの着用)を公の場で隠すことがあると回答しています。

被害は物理的暴力だけにとどまりません。心理的トラウマ、コミュニティの孤立、社会参加の制限など、ターゲットにされたコミュニティには広範な影響が及びます。ストックホルム国際平和研究所の研究者は、「持続的な敵意や差別の環境にさらされることは、集団的トラウマや社会的疎外感を引き起こす可能性がある」と指摘しています。

政治的分断と民主主義への影響

陰謀論は、社会の分断を深め、民主的な制度への信頼を損なう効果があります。これは長期的に民主主義の基盤を弱体化させる恐れがあります。

民主主義への具体的影響:

- 制度不信の拡大: 「隠れた勢力が操っている」という陰謀論は、選挙制度や政府機関、司法制度など民主的制度全般への不信感を助長します。

- 極端な政治的立場の正当化: 「存在的脅威」が迫っているという信念は、民主的プロセスを迂回する過激な行動を正当化するために利用されることがあります。

- 政治的対話の劣化: 相手を「陰謀の一部」とみなすことで、妥協や対話の可能性が排除され、政治的両極化が進みます。

- 情報環境の汚染: 陰謀論の流布は事実と虚構の境界を曖昧にし、公共の議論における共通の事実基盤を損ないます。

アメリカのPEW研究センターの2022年の調査によれば、陰謀論を信じる傾向が強い人々は、選挙結果を受け入れない確率が3倍高く、政治的暴力を正当化する可能性が2倍以上高いことが示されています。

さらに深刻なのは、政治指導者自身が陰謀論を流布するケースです。オックスフォード・インターネット研究所の分析によれば、近年、主流の政治指導者が選挙戦略の一部として陰謀論(ユダヤ陰謀論を含む)を利用するケースが増加しています。これは短期的な政治的利益につながる可能性がありますが、長期的には民主主義の基盤を掘り崩す危険性があります。

科学的思考と批判的思考の衰退

陰謀論の広がりは、社会における科学的・批判的思考の衰退と密接に関連しています。証拠に基づく思考よりも直感や感情に依拠した判断が優先されると、社会全体の問題解決能力が低下します。

科学的思考の衰退の具体例:

- 証拠の選択的受容: 既存の信念を確認する情報のみを受け入れる「確証バイアス」の強化

- 専門知識の軽視: 専門家や学術的コンセンサスより、個人的な「調査」や直感を重視する傾向

- 因果関係の誤認: 複雑な問題に単純な原因(例:「ユダヤ人の陰謀」)を求める思考パターン

- 反証可能性の無視: 理論が反証されても修正や放棄をせず、さらなる陰謀の証拠として解釈

イェール大学の研究者が2023年に発表した論文によれば、陰謀論の信奉と批判的思考スキルの低さとの間には強い相関関係があることが示されています。また、より懸念すべきは、陰謀論の拡散が「反知性主義」の広がりに寄与し、教育機関や科学的権威への全般的な不信感を生み出している点です。

例えば、ワクチン忌避や気候変動否定論など、他の科学的コンセンサスへの抵抗と陰謀論的思考には強い関連性が見られます。ロンドン大学キングスカレッジの研究チームの調査によれば、ユダヤ陰謀論を信じる人は、他の科学的コンセンサスを否定する確率が4倍高いことが示されています。

こうした科学的思考の衰退は、パンデミックや気候変動など、社会が直面する複雑な課題への効果的な対応を困難にします。客観的証拠よりも陰謀論を優先することで、実効性のある政策立案や社会的合意形成が阻害される恐れがあるのです。

陰謀論がもたらす社会的危険性を理解し、対処することは、健全な民主社会を維持するために不可欠です。次のセクションでは、これらの陰謀論に対抗するための情報リテラシーと批判的思考の重要性について検討します。

情報リテラシーと陰謀論への対応

情報が氾濫する現代社会において、陰謀論に対抗するための最も効果的な手段は、健全な情報リテラシーと批判的思考能力の育成です。個人レベルでの情報評価スキルから社会全体における教育的アプローチまで、様々な対応策が考えられます。

ファクトチェックの重要性と方法

情報の真偽を見極めるファクトチェックは、陰謀論に対抗するための基本的なスキルです。特にインターネット上で拡散する情報に対しては、体系的な検証プロセスが不可欠です。

効果的なファクトチェックの基本ステップ:

- 情報源の確認: 誰がその情報を発信しているのか、その人物や組織の専門性や信頼性はどうか

- 主張の分解: 複雑な主張を検証可能な個別の事実に分解する

- 証拠の評価: 提示されている証拠は主張を裏付けるのに十分か、信頼できる一次資料はあるか

- 専門家の見解: その分野の専門家は一般的にどのような見解を持っているか

- 文脈の確認: 情報が特定の文脈から切り離されていないか、全体像を反映しているか

スタンフォード大学の調査によれば、基本的なファクトチェックスキルを身につけた人は、陰謀論的主張を信じる可能性が60%低くなることが示されています。しかし、重要なのは単なる「真偽の判定」ではなく、情報を批判的に評価するプロセス自体です。

ファクトチェックの実践例(ユダヤ陰謀論の場合):

| 陰謀論的主張 | ファクトチェックのアプローチ |

|---|---|

| “ユダヤ人が世界の銀行を支配している” | 世界の主要銀行の所有構造と経営陣の実際のデータを調査 |

| “メディアはユダヤ人によって支配されている” | メディア企業の多様な所有形態と編集の独立性に関する証拠を検証 |

| “シオン長老の議定書は本物の計画書である” | 文書の起源と歴史的検証に関する学術研究を参照 |

| “特定の政治家がユダヤの影響下にある” | 具体的な影響の証拠と政治的決定の多様な要因を分析 |

オックスフォード大学インターネット研究所のレポートによれば、効果的なファクトチェックには単なる事実の否定ではなく、代替説明の提供が重要です。例えば、「ユダヤ人による支配」という説明ではなく、グローバル金融システムの実際の構造と複雑性を説明することで、陰謀論の魅力を減じることができます。

多様な情報源からの検証プロセス

単一の情報源に依存せず、多様な視点から情報を確認することは、バランスの取れた見方を養うために不可欠です。

情報源の多様化のための具体的アプローチ:

- イデオロギー的スペクトラムの横断: 政治的立場の異なる複数のニュースソースを参照し、各視点の共通点と相違点を分析

- 国際的視点の取り入れ: 複数の国や地域のメディアを参照し、文化的バイアスを相対化

- 一次資料への接近: 可能な限り、報道や解説ではなく原資料(統計データ、公式文書、学術論文など)を直接確認

- 専門分野横断的アプローチ: 経済、歴史、社会学など異なる専門分野からの知見を統合

コロンビア大学ジャーナリズムスクールの研究によれば、5つ以上の異なる情報源から定期的に情報を得ている人は、極端な陰謀論を信じる可能性が70%低いことが示されています。

情報源の多様化は単に「両論併記」を意味するものではなく、情報の質と信頼性を重視することが重要です。エール大学メディア研究所の分析によれば、「バランスのために」低質な情報源と高質な情報源を同等に扱うことは、むしろ誤解を増幅させる危険性があります。

批判的思考を育む教育と社会の役割

陰謀論に対抗する長期的な解決策として、批判的思考を育む教育システムと社会環境の構築が不可欠です。

教育現場での具体的アプローチ:

- メディアリテラシー教育: デジタル情報の評価方法、ソース確認、視覚的操作の識別など、現代のメディア環境に特化したスキルの教育

- 批判的思考の体系的指導: 論理的誤謬の識別、証拠の評価、主張の検証など、批判的思考のコアスキルを幼少期から段階的に教育

- 歴史教育の充実: 陰謀論の歴史とその社会的影響についての教育を通じて、現代の陰謀論のパターンを認識する能力を養成

- 科学的方法論の理解促進: 仮説検証、証拠の重要性、反証可能性などの科学的思考の基本原則を一般教育に組み込む

フィンランドでは2014年以降、小学校から高校までのカリキュラムにメディアリテラシーと批判的思考を明示的に組み込んでおり、欧州委員会の2023年の調査によれば、フィンランドの若者は他の欧州諸国と比較して虚偽情報に対する耐性が40%高いことが示されています。

社会全体としてのアプローチ:

- 技術企業の責任: ソーシャルメディアプラットフォームにおける誤情報拡散防止のためのアルゴリズム改善と透明性の向上

- 市民社会の役割: ファクトチェック団体や教育イニシアチブへの支援強化

- メディアの質的向上: 深層的で文脈を重視したジャーナリズムの促進と支援

- コミュニティ対話: 対立ではなく理解を促進する形での異なる見解間の対話の場の創出

RAND研究所の2022年の報告書によれば、単に「誤った情報を正す」アプローチよりも、批判的思考と情報評価スキルを育成するアプローチの方が、長期的に見て陰謀論への耐性を高める効果が3倍以上高いことが示されています。

情報リテラシーと批判的思考の育成は、単に陰謀論への対抗策としてだけでなく、複雑化する現代社会において市民が情報に基づいた意思決定を行うための基本的能力として、ますます重要性を増しています。これらのスキルは民主主義社会の健全な機能のための基盤となるものであり、教育から政策、メディア環境まで社会全体での取り組みが求められているのです。

まとめ:複雑な世界を理解するための健全なアプローチ

ユダヤ陰謀論を含む様々な陰謀論は、複雑な世界を理解しようとする人間の本能的欲求から生まれますが、その単純化された世界観は現実を歪め、社会に深刻な害をもたらす可能性があります。この最終セクションでは、複雑な現代社会をより健全に理解するためのアプローチについて考察します。

単純化された説明への警戒

複雑な現象に対して単純な説明を求めることは人間の自然な傾向ですが、この傾向が行き過ぎると現実の歪曲につながります。特に、グローバル経済や国際政治のような複雑なシステムは、単一の要因や集団によって説明できるものではありません。

単純化された説明の危険性:

- 複雑性の無視: 現実の多層的な構造や多様な因果関係を見落とす

- 行為主体性の誇張: 実際には分散している意思決定や力関係を、単一の集団の意図的行動として描く

- 不確実性の排除: 実際の世界に存在する予測不能性や偶然性を認めない

- 責任の誤帰属: 構造的・制度的問題を特定の集団の悪意に還元する

哲学者カール・ポパーは著書「開かれた社会とその敵」において、全体主義的思想と陰謀論的思考の共通点として「歴史決定論」——すなわち、歴史は単一の法則や集団によって決定されているという信念——を指摘しています。これに対しポパーは、社会は無数の個人の行動と意図せざる結果の複合体であり、単純な法則や陰謀では説明できないと論じました。

LSE(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)の社会心理学者が2021年に行った研究では、複雑さと不確実性への耐性を高めることで、陰謀論的思考への傾向が減少することが示されています。この研究は、「確定的な答えがない状態に耐える能力」の育成が、健全な世界観の形成に不可欠であることを示唆しています。

多角的視点とエビデンスベースの思考

複雑な問題を理解するためには、多角的な視点からのアプローチとエビデンスに基づいた思考が不可欠です。

多角的視点の具体的実践:

- 学際的アプローチ: 経済学、歴史学、社会学、心理学など複数の学問分野からの知見を統合

- 異なる立場の理解: 様々な政治的・文化的・社会的立場からの視点を考慮

- マクロとミクロの統合: 大きな構造的要因と個別の行為者の相互作用を分析

- 歴史的文脈の考慮: 現象を歴史的発展の中に位置づけ、長期的パターンと短期的変動を区別

エビデンスベースの思考の要素:

- データの重視: 感情や直感よりも、検証可能なデータを優先

- 方法論的厳密さ: 情報収集と分析の方法に注意を払い、バイアスを最小化

- 仮説検証: 主張を反証可能な仮説として扱い、証拠に基づいて検証

- 不確実性の認識: 結論の確信度を証拠の質と量に応じて調整

ケンブリッジ大学の調査によれば、複数の情報源から情報を得て、証拠の質に注意を払う習慣を持つ人々は、陰謀論を受け入れる可能性が80%低いことが示されています。

特に経済や金融システムを理解する際には、単純な「善悪二元論」ではなく、制度設計、インセンティブ構造、歴史的発展、多様な行為者間の相互作用など、複数の要素を考慮することが重要です。例えば、2008年の金融危機は「ユダヤ人銀行家の陰謀」ではなく、規制緩和、リスク評価の失敗、インセンティブの歪み、市場の短期志向など、複数の要因が複雑に絡み合った結果として理解するほうがはるかに実りある分析となります。

相互理解と社会的結束の重要性

最後に、健全な社会を維持するためには、異なる集団間の相互理解と社会的結束の促進が不可欠です。陰謀論は「我々対彼ら」という二項対立を強化する傾向がありますが、社会の複雑な課題に対処するためには協力と相互信頼が必要です。

相互理解を促進するアプローチ:

- 直接対話の機会: 異なる背景を持つ人々が直接交流する場の創出

- 共通の目標設定: 集団の違いを超えた共通の課題に対する協働

- ステレオタイプへの挑戦: 教育や文化交流を通じたステレオタイプの緩和

- 構造的問題への注目: 特定集団への非難ではなく、不平等や排除を生み出す構造的要因への取り組み

イスラエルとパレスチナの若者を対象とした「種をまく平和」プログラムの長期追跡調査によれば、異なる集団との直接的接触と協働の経験は、20年後も「敵対集団に対する陰謀論的信念」を60%以上減少させる効果があることが示されています。

社会的結束を強化するためには、特定の集団を「スケープゴート」にするのではなく、社会全体が直面する共通の課題に焦点を当て、その解決に向けて協力することが重要です。例えば、経済的不平等や環境問題などの課題は、特定の民族や宗教の問題ではなく、社会全体で取り組むべき共通の課題です。

プリンストン大学の社会心理学者が行った2023年の研究によれば、共通の脅威や課題に対する協働経験は、「外集団」に対する陰謀論的信念を減少させ、「異質な他者」への信頼を高める効果があることが示されています。

世界は確かに複雑で時に理解しがたいものですが、その複雑性を認め、多角的な視点で分析し、証拠に基づいて判断を下すことで、より現実に即した理解に近づくことができます。陰謀論が提供する単純で魅力的な説明に抗い、不確実性と複雑性を受け入れる勇気を持つことが、より健全な社会の構築への第一歩となるでしょう。

最終的に、「ユダヤ陰謀論は本当か?」という問いに対する答えは明確です。歴史的検証、現代の経済システムの実態分析、社会心理学的研究のいずれも、ユダヤ陰謀論が事実ではなく、偏見と誤解、時には意図的な虚偽に基づく有害な神話であることを示しています。しかし、より重要なのは、なぜこのような陰謀論が生まれ、どのように拡散し、どのような害をもたらすのかを理解し、それに対抗するための批判的思考と情報リテラシーを育むことなのです。

ピックアップ記事

コメント