YouTubeにおける陰謀論コンテンツの台頭

インターネットの発展とともに情報の民主化が進む一方で、検証されていない情報や陰謀論の拡散も容易になりました。特にYouTubeのような動画共有プラットフォームでは、視覚的な訴求力と感情に訴えかける表現によって、陰謀論コンテンツが驚くべき速さで広がっています。2019年のオックスフォード大学の研究によれば、YouTubeにおける陰謀論関連動画の視聴回数は過去5年間で約270%増加しており、その影響力は無視できないレベルに達しています。

動画プラットフォームと陰謀論の親和性

YouTubeは月間アクティブユーザー数が25億人を超える世界最大の動画プラットフォームとして、膨大な量のコンテンツが日々アップロードされています。このプラットフォームが陰謀論の温床となりやすい理由はいくつか存在します。

まず、動画という媒体の特性が挙げられます。テキストだけでは伝わりにくい感情的な要素や、編集技術を駆使した印象操作が可能となり、視聴者の心理に強く訴えかけることができます。実際、MIT(マサチューセッツ工科大学)のメディアラボが行った2022年の調査では、同じ内容でもテキストよりも動画で提示された情報の方が約1.8倍記憶に残りやすく、信頼性も1.4倍高く評価される傾向があることが示されています。

さらに、コミュニティ形成の容易さも重要な要因です。チャンネル登録やコメント機能を通じて、同じ意見を持つ人々が集まりやすく、互いの考えを強化し合う「エコーチェンバー」が形成されやすい環境があります。

アルゴリズムによる推奨システムの仕組み

YouTubeの特徴的な要素として、レコメンデーションアルゴリズムがあります。このシステムは視聴者の行動履歴に基づいて次に見るべきコンテンツを提案するもので、ユーザー体験の向上を目的としていますが、同時に陰謀論コンテンツの拡散を加速させる側面も持っています。

- 視聴時間の最大化: アルゴリズムは基本的に視聴者の滞在時間を延ばすよう設計されています

- 類似コンテンツの推奨: 一度陰謀論関連の動画を視聴すると、同様のテーマの動画が次々と推奨されます

- パーソナライゼーション: 個人の興味に合わせた推奨が、偏った情報環境を作り出しています

ギヨーム・チャスロー氏らの研究チームが2019年に発表した論文「YouTube上の過激化の代替的影響力」では、政治的コンテンツの視聴者は、アルゴリズムの働きによって徐々により極端な内容へと誘導される「ラビットホール効果」が確認されました。この研究では3ヶ月間に渡って1万人以上のユーザーの視聴パターンを追跡し、70%以上のユーザーが当初よりも過激なコンテンツへと導かれる傾向があることを示しています。

エンゲージメント優先のビジネスモデルが生む問題

YouTubeの根本的な問題は、そのビジネスモデルにあります。広告収入に依存するモデルでは、視聴者の注目を集め、長時間プラットフォーム上に留まらせることが最優先されます。

| エンゲージメント指標 | 陰謀論コンテンツの特徴 | 結果として生じる問題 |

|---|---|---|

| 視聴時間 | 長編で複雑なストーリー展開 | 時間をかけて視聴者を引き込む |

| コメント数 | 議論を呼ぶ内容 | 賛否両論のコメントが集まりアルゴリズム評価が上昇 |

| シェア数 | 衝撃的・感情喚起的な内容 | SNS等での拡散が加速 |

| チャンネル登録増加率 | 「秘密の真実」を提供する姿勢 | 継続的な視聴者確保につながる |

このようなモデルの下では、真実性よりも注目度が優先され、しばしば事実確認よりも感情的訴求が重視されます。ジャーナリストのクレイグ・シルバーマン氏は著書「注目の経済学」(2021年)の中で「デジタルメディアプラットフォームは、その設計上、共有されたり議論を呼んだりする挑発的なコンテンツに報酬を与えるシステムになっている」と指摘しています。

これらの要因が複合的に作用することで、YouTubeは陰謀論が広がりやすい土壌となっています。プラットフォーム側も問題を認識し、ポリシー改定や監視体制の強化などの対策を講じていますが、コンテンツの量と拡散速度を考えると、完全な解決は容易ではないのが現状です。

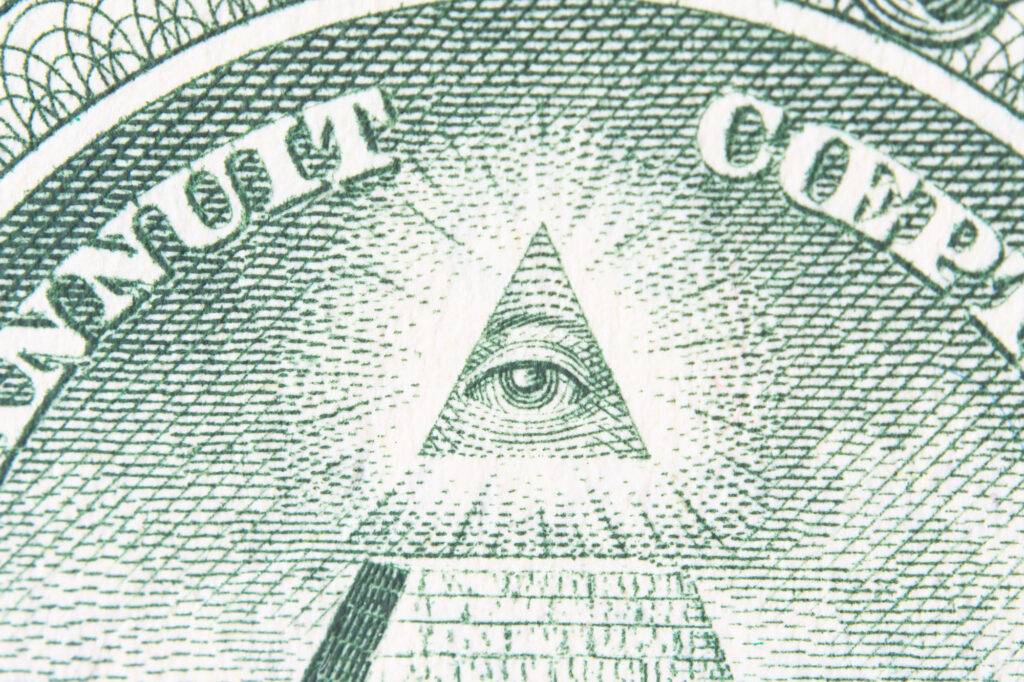

代表的な陰謀論とその拡散パターン

YouTubeを中心としたソーシャルメディアで拡散されている陰謀論は多岐にわたりますが、その中でも特に影響力が大きく、特徴的な拡散パターンを示している例を詳しく見ていきましょう。これらの事例を通じて、オンライン空間における情報の伝播メカニズムと社会的影響を理解することができます。

フラットアース説の再燃とコミュニティ形成

21世紀に入り、科学的には16世紀以降完全に否定されていたはずのフラットアース説(地球平面説)が、驚くべきことにオンライン上で再び活発になりました。Google Trendsのデータによれば、「flat earth」の検索クエリは2015年から2018年の間に約600%の増加を記録し、この現象の背景にはYouTubeの存在が大きく関わっています。

フラットアース関連のYouTubeチャンネルは、「Behind The Curve」や「Flat Earth Society」などを中心に、登録者数が数十万人規模に達するものも現れました。これらのチャンネルの特徴として、既存の科学的知識体系への挑戦と「隠された真実」の暴露を謳っている点が挙げられます。

科学への不信感を煽る動画コンテンツの分析

フラットアース関連の動画コンテンツには、いくつかの共通するレトリックが見られます:

- 「自分の目で見て確かめよ」というアプローチ:地平線が曲がって見えないことや、遠くの建物が完全に見えること等を「証拠」として提示

- 科学者や権威への不信感醸成:NASAなどの機関を「嘘をついている」と主張し、陰謀の存在を示唆

- 複雑な物理現象の単純化:重力や地球の自転といった現象に対して、日常的な感覚に訴える単純な「反証」を提示

- 選択的な事実の採用:科学的記述の中から文脈を無視して引用し、自説を補強

テキサス大学オースティン校のメディア研究者、ジョセフ・ウスキンスキー教授の2021年の研究では、フラットアース関連動画200件を分析した結果、約78%が「視覚的な錯覚」を利用した「証拠」を提示し、84%が何らかの形で既存科学コミュニティへの不信感を煽る内容を含んでいることが明らかになりました。

エコーチェンバー効果によるフラットアース信者の増加

フラットアース説の拡散において特徴的なのは、強固なオンラインコミュニティの形成です。コメント欄での活発な意見交換や定期的なオンライン会議、そして実世界でのカンファレンス開催などを通じて、支持者同士のつながりが強化されています。

このコミュニティでは、以下のような心理的メカニズムが働いています:

- 確証バイアスの強化:自分の信念を支持する情報だけを選択的に取り入れる傾向

- 集団極性化:グループ内での議論により、元々の信念がさらに強化される現象

- 所属感と独自性:「真実を知っている選ばれた少数派」という自己認識がアイデンティティとなる

2018年に行われたフラットアースカンファレンスでの参加者アンケートでは、回答者の76%が「YouTubeの動画を通じてフラットアース説を知った」と答えており、このプラットフォームの影響力の大きさを示しています。

QAnonの拡大とSNSの横断的影響

2017年10月に匿名掲示板4chanに投稿された暗号めいたメッセージから始まったQAnonは、その後YouTubeを含む複数のプラットフォームを横断して急速に拡大した現代を代表する陰謀論です。ピュー研究所の2020年の調査によれば、米国成人の約15%が「QAnonの中核的主張には真実の要素がある」と考えていることが示されています。

YouTubeからTwitter、Facebookへの拡散経路

QAnon関連コンテンツの拡散には、複数のプラットフォームが相互に影響し合う特徴的なパターンが見られます:

- 情報の階層化:4chanや8kunなどの匿名掲示板で「Q」の投稿が始まる

- 解説コンテンツの生成:YouTubeで投稿内容を解読・解説する動画が作成される

- 簡略化と再拡散:TwitterやFacebookで短縮・簡略化されたメッセージとして広がる

- メディア報道による認知拡大:主流メディアの報道により、さらに認知度が上がる

スタンフォード大学インターネット観測所の2021年の分析では、QAnon関連のYouTube動画上位100件は平均で約48万回の視聴を記録し、その内容の約62%がTwitterやFacebookにも転載されていたことが確認されています。

実社会への影響と政治運動化

QAnonの特筆すべき点は、オンライン上の陰謀論がリアルワールドの行動に直接影響を与えた点です。2021年1月6日の米国議会議事堂襲撃事件には、多くのQAnon支持者が参加していたことが確認されています。

QAnonがこれほど広がった要因としては:

- 柔軟なナラティブ構造:新しい出来事を常に取り込み、物語を更新できる構造

- 参加型の謎解き要素:支持者自身が「研究」し、「真実」を解明するという参加感

- 既存の政治的分断への接続:既存の政治的対立構造に容易に接続できるフレーム

- 感情的な要素の活用:子どもの安全など、強い感情を喚起するテーマの利用

ノースウェスタン大学のメディア研究者、バート・バーゾン教授は「QAnonは単なる陰謀論ではなく、デジタル時代の新しい形の参加型オルタナティブリアリティゲームのような側面を持っている」と指摘しています。このような特性が、従来の陰謀論とは異なる拡散力と影響力をQAnonに与えていると考えられます。

プラットフォームの対応と限界

YouTube、Facebook、Twitterなどの大手プラットフォームは、陰謀論コンテンツの拡散に対して、特に2018年以降、段階的に対策を強化してきました。しかし、表現の自由とプラットフォームの責任のバランスを取りながら、効果的な対応を実施することには多くの課題が存在します。これらの取り組みとその限界について検証します。

コンテンツモデレーションポリシーの変遷

YouTubeの陰謀論対策は、社会的影響の大きさに応じて徐々に強化されてきました。2019年1月、YouTubeは「ボーダーライン・コンテンツ」と称する明らかに違反ではないが有害な可能性のある内容についての対応方針を発表し、アルゴリズムによる推奨を抑制する取り組みを開始しました。

主なポリシー変更の流れは以下の通りです:

- 2018年7月: 「信頼できる情報源」を優先表示する方針を発表

- 2019年1月: ボーダーライン・コンテンツの推奨抑制を開始

- 2019年6月: ホロコースト否定やサンディフック銃乱射事件否定などの陰謀論を禁止

- 2020年10月: QAnonなど暴力を扇動する可能性のある陰謀論を明示的に禁止

- 2021年9月: ワクチンに関する誤情報への対策強化を発表

これらの対策の効果について、YouTubeは2021年第4四半期のレポートで「有害コンテンツの視聴率は全体の視聴時間の0.21%未満に抑えられている」と発表していますが、独立した研究者からはその測定方法や透明性に疑問が呈されています。

言論の自由とファクトチェックのバランス

プラットフォームにとって最も難しい課題のひとつが、言論の自由の保護と有害コンテンツの規制のバランスです。この問題に関連する主な論点は:

- 「有害」の定義の曖昧さ: 何が「有害」であるかの基準は時に主観的であり、明確な線引きが困難

- 政治的バイアスの懸念: モデレーション強化が特定の政治的立場への偏向につながるという批判

- 表現の萎縮効果: 過度な規制がクリエイターの自由な表現を抑制する可能性

- 文化的・地域的な差異: グローバルに展開するプラットフォームにとって、各地域の社会規範や法的要件の違いへの対応

スタンフォード大学の言論の自由研究所が2020年に行った調査によれば、アメリカ人の58%が「オンラインプラットフォームは有害コンテンツを規制すべき」と考える一方で、61%が「表現の自由が制限される危険性を懸念している」という、一見矛盾する結果が出ています。

カリフォルニア大学バークレー校のデヴィッド・グリーン准教授は「プラットフォームは本質的に検閲者ではなく、キュレーターであるべきだ。問題は禁止するかしないかではなく、どのようなコンテンツを拡散させ、どのようなコンテンツを抑制するかの判断にある」と指摘しています。

AI技術を活用した有害コンテンツの特定

大量のコンテンツを効率的にモデレーションするため、プラットフォームはAI技術を積極的に活用しています。2023年には、YouTubeのコンテンツモデレーションの約88%が自動化されているとの報告があります。

| AI技術 | 具体的な活用方法 | 主な課題 |

|---|---|---|

| 自然言語処理 | 動画タイトル・説明文・コメントの分析 | 文脈理解や皮肉の検出が不完全 |

| 画像認識 | サムネイルや動画内の視覚コンテンツ分析 | 新しい種類の有害シンボルへの対応遅延 |

| 音声認識 | 音声内容のテキスト化と分析 | 方言や専門用語の正確な認識に課題 |

| ネットワーク分析 | 関連チャンネル・コメント関係の把握 | プライバシー懸念との両立困難 |

これらのAI技術は日々改良されていますが、文脈の理解や新しい形態の陰謀論への適応には限界があります。「ワクチン」や「選挙」などのキーワードを意図的に変形させた「ワ◯チン」「選・挙」などの言い換えにより検知を回避する手法も進化しており、技術とコンテンツ作成者の間で「いたちごっこ」が続いています。

有識者からの批判と改善提案

プラットフォームの対応に対しては、学術界や市民社会から様々な批判と改善提案が寄せられています。

プラットフォーム責任論の高まり

2018年以降、プラットフォーム企業の社会的責任を問う声が急速に高まっています。欧州連合(EU)は2022年に「デジタルサービス法(DSA)」を採択し、大規模オンラインプラットフォームに対して違法コンテンツへの対応義務を課し、アルゴリズムの透明性確保を要求しています。

主な責任論のポイントは:

- 「単なる媒介者」から「アクティブなキュレーター」への認識変化: アルゴリズムによる推奨を行う以上、コンテンツの選択に責任があるという考え方

- 経済的インセンティブの見直し: エンゲージメント重視のビジネスモデルそのものの変革の必要性

- 「テック公共財」としての規制: 電気・水道などと同様の公共インフラとしての規制を求める意見

ノースウェスタン大学のターケル・ソレンセン教授は「プラットフォーム企業は編集的判断を行っている以上、出版物と同様の責任を負うべきだ」と主張する一方、スタンフォード大学のエヴェリン・ドゥーク教授は「過度な責任追及はイノベーションを阻害する」と警告しており、議論は続いています。

透明性レポートの有効性と限界

プラットフォーム企業は批判への対応として透明性レポートの発行を強化していますが、その内容と有効性については疑問の声も上がっています。

YouTubeの透明性レポートでは、削除されたコンテンツの数や種類、削除理由などが開示されていますが、以下のような限界があります:

- 集計データのみの開示: 個別事例や具体的な判断基準は非公開

- アルゴリズム設計の非開示: 推奨システムの仕組みについての詳細情報欠如

- 独立検証の困難さ: 外部研究者による検証が実質的に不可能

- 自己報告バイアス: プラットフォーム自身が選択したデータのみが開示される

オックスフォード大学インターネット研究所のレポートでは「プラットフォームの透明性報告は、実質的な透明性よりも透明性のパフォーマンスに重きを置いている」と批判しています。

改善案としては、独立した第三者機関によるアルゴリズム監査の実施や、研究者へのデータアクセス提供などが提案されていますが、知的財産保護やプライバシー懸念との兼ね合いから、実現には多くの課題が残されています。

メディアリテラシー教育の重要性

陰謀論コンテンツの拡散に対応するには、プラットフォーム側の規制だけでなく、情報の受け手である市民のメディアリテラシーを高める取り組みが不可欠です。デジタル時代において、情報の真偽を見極め、批判的に考える能力は、民主主義社会の基盤となる重要なスキルとなっています。

国際図書館連盟(IFLA)の調査によれば、世界の56%の国々が何らかの形でメディアリテラシー教育を学校カリキュラムに取り入れていますが、その内容や質には大きな差があります。特に効果的とされるアプローチを見ていきましょう。

情報源の信頼性を判断するスキル

デジタル環境では、誰もが情報発信者になれるため、情報源の信頼性を判断するスキルが極めて重要になります。コロンビア大学のジャーナリズム研究所が2022年に発表した調査では、情報源の信頼性判断能力と陰謀論への傾倒には負の相関関係があることが明らかになっています。

信頼性判断の基本的なフレームワークとして、以下のCRAAPテスト(Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose)が広く活用されています:

- 最新性(Currency): 情報がいつ作成・更新されたか確認する

- 関連性(Relevance): その情報が現在の文脈に適切かどうか判断する

- 権威性(Authority): 情報発信者の専門性や立場を確認する

- 正確性(Accuracy): 事実確認が可能か、他の信頼できる情報源と一致するか

- 目的(Purpose): なぜその情報が発信されているのか、背景にある意図を考える

フィンランドでは2016年から、このようなフレームワークを活用した体系的なメディアリテラシー教育が小学校から始まっており、その結果、OECDの調査で「誤情報に対する耐性」が最も高い国の一つとして評価されています。

批判的思考を育む教育プログラムの事例

効果的なメディアリテラシー教育には、単なる情報チェックリストではなく、批判的思考能力の育成が不可欠です。世界各国で導入されている優れた教育プログラムには以下のような特徴があります:

- 実践的アプローチ: 実際のメディアコンテンツを分析する体験型学習

- 創作体験の導入: 自らコンテンツを作成することで、メディア制作の仕組みを理解

- 学際的なアプローチ: 歴史、科学、言語など複数の教科と連携した教育

- 継続的な更新: デジタルメディア環境の変化に対応したカリキュラムの更新

カナダのMediaSmarts、米国のCommon Sense Media、英国のBBCのMedia Literacy Serviceなどは、教育者向けの充実した教材を提供し、国際的に高い評価を受けています。特にMediaSmartsの「Reality Check」プログラムは、陰謀論の心理的メカニズムを理解させた上で、情報分析スキルを育成するアプローチが効果的と報告されています。

若年層へのアプローチ方法

デジタルネイティブ世代は、テクノロジーの使用に長けている一方で、情報の評価については必ずしも優れているわけではありません。スタンフォード大学の2019年の研究では、中高生の82%がスポンサー付きコンテンツと通常のニュースを区別できないという結果が出ています。

若年層に対する効果的なメディアリテラシー教育には、以下のような工夫が見られます:

- ゲーミフィケーション: 「Bad News Game」や「Factitious」などのゲームを通じて学習

- ソーシャルメディアの活用: TikTokやInstagramなど若者が実際に使うプラットフォームでの教育

- ピア・ラーニング: 同世代による教え合いを促進する仕組み

- 創造的表現の奨励: 批判的分析だけでなく、責任ある創造的表現を奨励

ユネスコのMIL(Media and Information Literacy)プログラムディレクター、アルトン・グリズル氏は「若者は単なる消費者ではなく、情報の生産者でもある。彼らの創造的エネルギーを活かした教育アプローチが鍵となる」と指摘しています。

家庭と学校での取り組み

メディアリテラシー教育は学校だけでなく、家庭での取り組みも重要です。2023年のコモン・センス・メディアの調査によれば、親と定期的にメディア内容について話し合う子どもは、そうでない子どもと比較して、オンライン上の誤情報に対して約2倍の警戒心を持つことが示されています。

親子で行うファクトチェック習慣

家庭でのメディアリテラシー育成に効果的な取り組みには以下のようなものがあります:

- 共同視聴と対話: ニュースやSNSの投稿を一緒に見て話し合う

- 情報源の多様化: 複数の情報源からニュースを取得する習慣づけ

- 質問の奨励: 「なぜそう思うの?」「どの情報からそう判断したの?」といった問いかけ

- デジタルウェルビーイングの意識: 情報摂取のバランスとメンタルヘルスの関連性の理解

アメリカ心理学会が推奨する「メディアリテラシー家族計画」では、週に1回30分の「ファクトチェックタイム」を設けることで、子どものクリティカルシンキング能力が向上するとされています。

親向けのリソースとしては、Common Sense Mediaの「家族のためのデジタルリテラシーガイド」や、MediaSmartsの「親子で学ぶメディアリテラシー」などが実践的なアドバイスを提供しています。

教育機関における実践例

先進的な学校では、従来の教科の枠を超えたカリキュラム横断型のメディアリテラシー教育が実施されています:

- 社会科: 歴史的な宣伝や誤情報キャンペーンの分析

- 科学: 科学的方法と証拠評価の原則の応用

- 国語: レトリックや説得技術の分析

- 芸術: 視覚的情報操作の理解と創造的表現

- 数学: 統計データの解釈と操作の理解

エストニアのタリン第一中学校では、週に1回の「デジタル情報分析」授業を設け、実際のニュースやSNSの投稿を教材として使用しています。生徒たちは情報の出所を調査し、複数の情報源と照合し、どのような点で誤解を招く可能性があるかを分析します。この取り組みの結果、生徒の88%が「オンライン情報をより慎重に評価するようになった」と報告しています。

このような教育は、単に陰謀論への対抗としてだけでなく、将来の市民として必要な基本的能力を育成するものです。メディアリテラシー教育を受けた生徒は、批判的思考能力、コミュニケーション能力、創造的問題解決能力など、21世紀に不可欠とされるスキルの向上にもつながるとされています。

陰謀論の社会心理学的分析

陰謀論がなぜ広まるのか、そしてどのような人々がそれを信じるようになるのかを理解するためには、その背後にある心理的・社会的メカニズムを分析することが重要です。社会心理学の研究は、陰謀論の魅力とその信憑性を高める要因について多くの知見を提供しています。

近年の調査では、陰謀論への信念は特定の人格特性というよりも、特定の状況や社会的文脈によって強く影響されることが示唆されています。オックスフォード大学の研究者ヴァレン・スワミらが2023年に発表した大規模調査では、「誰でも適切な状況下では陰謀論を信じる可能性がある」という結果が出ています。

不確実性への対処メカニズムとしての陰謀論

人間には根本的に、世界を理解し、予測可能なものとして捉えたいという強い欲求があります。フランクフルト大学の社会心理学者、ローランド・イマーホフ教授は「陰謀論は、複雑で恐ろしい出来事に対して、わかりやすく一貫した説明を提供する」と述べています。

この不確実性への対処メカニズムは、以下のような状況で特に強く現れます:

- 危機的状況: パンデミックや経済危機など、社会的混乱時

- 情報過多: 矛盾する情報が多く、何を信じればよいかわからない状況

- 急速な社会変化: 伝統的な価値観や生活様式が揺らぐ時期

- 具体的説明の欠如: 公式見解が曖昧であったり、専門的過ぎたりする場合

ハーバード大学の研究グループが2020年から2021年にかけて実施した「パンデミック期の情報消費と信念調査」では、COVID-19関連の陰謀論を信じる傾向が最も強かったのは、「パンデミックによる生活変化が最も大きかったグループ」であったことが報告されています。

コントロール感の喪失と陰謀論の関係性

社会心理学研究において、コントロール感の喪失は陰謀論的思考の主要な要因のひとつとして特定されています。ケント大学のカレン・ダグラス教授らの実験では、参加者に無力感を感じさせる状況に置くと、陰謀論的説明を受け入れる傾向が約40%増加することが示されています。

この関係性は以下のような心理的プロセスで説明されます:

- コントロール感の喪失: 自分の生活や社会に対するコントロール感が失われる

- パターン認識の過剰活性化: 意味を見出そうとして、関連性のないものにも関連性を見出す

- 行為主体の想定: 偶然や複雑なシステムよりも、意図的な行為者の存在を想定

- 説明への渇望: 曖昧さよりも不正確でも明確な説明を好む

これらのプロセスは、イリュージョン・オブ・コントロール(見かけ上のコントロール感)を回復させる効果があります。2021年にケンブリッジ大学で行われた研究では、「陰謀論を信じることで、人々は世界が完全にランダムで予測不可能であるという恐怖に対処している」と結論づけています。

| コントロール感喪失の要因 | 陰謀論の心理的効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| 経済的不安定 | 責任者の特定による理解 | 「経済危機は少数のエリートによって計画されている」 |

| 社会的地位の低下 | 不公平感の正当化 | 「成功者は秘密結社の一員だから」 |

| 政治的無力感 | 背後にある「真の力」の理解 | 「選挙は操作されている」 |

| 健康不安 | 複雑な健康問題の単純化 | 「病気は○○によって意図的に広められている」 |

集団帰属意識と陰謀論信仰の心理

陰謀論コミュニティは、単に誤った情報を共有する場ではなく、社会的アイデンティティを提供する場としても機能しています。トロント大学の社会学者エリン・ヴォーゲル博士の研究によれば、「陰謀論者」というラベルは外部からの否定的なものである一方、内部では「真実を求める者」「目覚めた人」といった肯定的なアイデンティティとして機能しています。

この集団帰属意識には以下のような特徴があります:

- 内集団と外集団の明確な区別: 「知っている人々」と「騙されている人々」の二項対立

- 認知的優位性: 「一般の人々が気づいていない真実を知っている」という感覚

- 共有された価値観: 「真実追求」「権威への懐疑」などの価値観の共有

- 独自の言語とシンボル: 内部でのみ通用する用語や記号の使用

また、信念の社会的コストも重要な要素です。一度陰謀論コミュニティに深く関わると、その信念を捨てることで友人関係や所属意識も失うリスクが生じるため、脱却が困難になります。アリゾナ州立大学の2022年の研究では、QAnonの信者の約67%が「信念を捨てると重要な人間関係が失われる」と回答しています。

デジタル時代における真実の相対化

インターネットとソーシャルメディアの普及は、情報の民主化と同時に真実の相対化をもたらしました。誰もが情報発信者になれる環境で、従来の権威や専門知が相対化され、「自分の真実」が強調される傾向が強まっています。

「ポスト真実」社会における情報価値

2016年、オックスフォード辞典は「ポスト真実(post-truth)」を「その年の言葉」に選び、「客観的事実よりも感情や個人的信念に訴えかけることが世論形成により大きな影響を与える状況」と定義しました。このような社会的文脈では、以下のような情報価値の変化が見られます:

- 感情的共鳴: 事実よりも感情に訴えかける情報が広まりやすい

- 認知的快適さ: 既存の信念を確認する情報が好まれる(確証バイアス)

- ナラティブの力: 事実の羅列よりもストーリー性のある説明が受け入れられやすい

- 所属の表明: 特定の情報を信じることが集団帰属の表明となる

MITメディアラボの2018年の研究では、Twitterにおいて、事実確認によって否定されたフェイクニュースが、事実確認された正確なニュースよりも70%速く拡散することが示されています。この背景には、フェイクニュースが持つ「新奇性」「感情的インパクト」「ストーリー性」が大きく影響していると分析されています。

権威への不信と代替説への傾倒

陰謀論が広がる重要な背景として、制度的権威への不信感の高まりがあります。エデルマン・トラストバロメーターの2024年の調査では、世界28カ国の平均で政府への信頼は42%、マスメディアへの信頼は47%と、いずれも過半数を下回っています。

この不信感が代替説への傾倒につながるメカニズムには以下のような要素があります:

- 信頼の危機: 既存制度への不信が情報源としての価値も低下させる

- 権威の多元化: 伝統的な権威に代わる新しい「専門家」や「インフルエンサー」の台頭

- 代替システムへの希求: 現行システムの欠陥に対する代替案としての陰謀論

- 批判的思考の誤用: 「全てを疑う」姿勢が無差別な懐疑主義に変質

ロンドン政治経済学院のダミアン・タンブリニ教授は「陰謀論の信奉は単なる無知ではなく、現代社会における信頼構造の崩壊を示す症状」と指摘しています。特に1990年代以降、政治スキャンダル、経済危機、メディアの倫理問題、科学的権威の政治利用などを経験した現代社会では、制度への不信感が構造的に組み込まれているとの分析もあります。

プリンストン大学のヨハン・ファリエフ教授の研究では、「陰謀論への信念と政治参加意欲には逆U字型の関係がある」ことが示されています。つまり、中程度の陰謀論的思考は政治参加を促す一方で、極端な陰謀論への傾倒は政治システム全体への完全な不信につながり、参加意欲を低下させるとされています。

これらの社会心理学的知見は、陰謀論対策が単なる「正しい情報の提供」だけでは不十分であることを示唆しています。情報リテラシーと並行して、制度への信頼回復、不確実性への耐性強化、健全なコミュニティ形成など、複合的なアプローチが求められているのです。

ピックアップ記事

コメント